“Mi esposo y yo decidimos que era una decisión amorosa no traerla al mundo con el cuerpo que ella tenía”.

Esta línea, tomada de un reciente artículo de periódico que hablaba acerca del derecho al aborto, resuena en mí cuando estoy tranquila temprano por la mañana, antes de que mi día de obligaciones y placeres comience. Esa niña, que no está en el mundo por “el cuerpo que ella tenía”, tenía un cuerpo como el mío y un cuerpo como el de muchos de mis amigos. Era una niña con un cuerpo al que ahora nos referimos como con una discapacidad congénita importante. El texto hacía referencia a ella como un “embarazo”, en lugar de la niña cuyo recuerdo me persigue. Padres como los suyos, escribe el periodista, “hablan de los embarazos que perdieron como hijos no nacidos”. Sus padres hicieron lo que consideraban su obligación hacia ella salvándola de lo que imaginaban una vida disminuida por el sufrimiento y la debilidad, una vida que no merecía ser vivida.

A lo largo de las muchas décadas de mi vida, he reunido a un grupo fuerte y firme de amigos, la mayoría, mujeres. Somos educadores y escritores, y tenemos un cuerpo que también se entiende como con discapacidades congénitas importantes. Varios de nosotros somos ciegos o parcialmente ciegos; algunos usan silla de ruedas; algunos son sordos; hay algo de neurodiversidad y una buena dosis de asimetría física. Todos nos las arreglamos para recibir una buena educación que nos permitió desarrollar nuestra capacidad de hablar, pensar y escribir, a menudo de formas inesperadas. La mayoría de nuestras escuelas, más que darnos la bienvenida, nos toleraban, pero algunos temperamentos afortunados y al menos un cuidado maternal lo suficientemente bueno, nos permitieron tener los pilares fundamentales de la nueva vida que ahora todos habitamos. Al igual que la mayoría de las personas con una vida de prosperidad y alegría, tenemos una vida moldeada por un equilibrio de buena fortuna y determinación.

Tim Lowly, Parel, acrílico sobre panel, 2014. Todo el arte usado con permiso.

La diferencia entre esa niña que no está en el mundo y mis amigos y yo ―que estamos en el mundo― es que, antes de que naciéramos, nuestros padres no sabían qué tipo de cuerpo tendríamos. Nacimos, casi todos, antes de que los perfiles, la información y las imágenes de la era de los exámenes prenatales esbozaran nuestro ser y nuestro futuro a los padres expectantes. Los cuerpos que ahora tenemos reciben el nombre de afecciones médicas: síndromes, enfermedades raras, displasias esqueléticas, anomalías genéticas y otras patologías. Esas descripciones de nuestro cuerpo nos sujetan al mundo como especímenes en un museo. Sin embargo, en realidad, somos la carne y los huesos que han vivido nuestra vida, hecho nuestro trabajo, pensado nuestros pensamientos. Con este cuerpo hemos amado y hemos sido amados por otros a lo largo del camino.

Cuando aparecimos en el mundo, nuestros padres estaban inquietos, incluso impactados. Simplemente aparecimos sin una historia. Tuvieron que aceptarnos, y lo hicieron, incluso a pesar de que ciertos aspectos eran inesperados e indeseados. No nos eligieron: nos sostuvieron en brazos porque tenían que hacerlo. Algunos de nosotros fuimos entregados o incluso encerrados, pero la mayoría de nuestros padres se aferró a nosotros a pesar de su desconcierto. Éramos dones que expandían la humanidad de nuestras respectivas familias, aunque al principio, nadie reconocía eso demasiado. Nos hicimos una vida para nosotros a partir de nuestras circunstancias y nuestro temperamento, como lo hacen todos los demás seres humanos, viviendo con tanta libertad como fuera posible dentro de las restricciones de nuestro lugar y nuestro tiempo, nuestra inserción en el mundo.

Esa niña, con un cuerpo como el nuestro, que no está en el mundo, podría haber tenido una vida como la nuestra. Sus padres pudieron no saber eso cuando tomaron la “decisión amorosa [de] no traerla al mundo con el cuerpo que ella tenía”. Me inquieta esa decisión y quisiera que nos conocieran, decirles que ella hubiera estado bien. Algunas experiencias muy parecidas a las variaciones y las fragilidades humanas que consideramos discapacidades en algún momento nos llegan. La niña que no está en el mundo y sus padres podrían haber aprendido esto si ella nos hubiera acompañado en este mundo.

Los padres de esa niña con un cuerpo como el nuestro soportan una libertad terrible. Esta libertad que las sociedades liberales modernas ofrecen a menudo se ha vuelto un manto pesado arrojado sobre los hombros de los padres mientras ejercen su derecho ―esa ardua obligación― a elegir a quién traen al mundo. La autoridad de un diagnóstico médico y la vida que predice puede aplastar otras historias posibles de vidas compartidas bien vividas.

Éramos dones que expandían la humanidad de nuestras respectivas familias, aunque al principio, nadie reconocía eso demasiado.

En tanto la intención de la medicina y la atención sanitaria es hacer que las personas sean lo más normales y saludables dentro de lo posible, los resultados de la práctica médica a menudo eliminan a personas que no califican en dichas categorías. Los padres de nuestra niña perdida debieron imaginarla a ella y a la mujer en la que se convertiría; debieron juzgar su vida futura antes de tener la oportunidad de conocerla. La elección que enfrentaron quizá sea la elección moral más significativa que la libertad ofrece, pues determina quién puede y quién no puede ingresar en nuestra comunidad humana. Esta posibilidad de imaginar, juzgar y elegir son responsabilidades que la medicina ha presentado a los padres, pero para las cuales ellos no tienen casi ninguna orientación relevante.

Esa libertad de elegir quién entra en la familia y en nuestra comunidad compartida está restringida por las historias limitadas disponibles para los padres acerca de las posibilidades del desarrollo humano. La mayoría de las personas no conoce las historias de vidas vivibles para niñas que vienen al mundo con cuerpos como el mío y el de mis amigos. Abandonados en las clínicas de salud reproductivas, los padres de estos niños perdidos carecen de estas historias. Ellos deben elegir si “terminar el embarazo”, una acción moral expresada en palabras, que los distancia del intento de su hija ―quien ya habita su propio cuerpo pequeño y escondido― de venir al mundo para unirse a su familia.

Los padres de la niña con un cuerpo como el nuestro, y que no está en el mundo, quizá no recibieron demasiada información más allá del contexto médico de la predicción sobre la condición médica de su hija. Quizá no supieron de los deberes del gobierno y de la comunidad de cuidar de y mantener a su hija y a su familia. El estricto compromiso con la libertad de la autodeterminación y la autonomía individual, al decir de filósofos como Alasdair MacIntyre, quizá eclipsó una obligación moral más comunitaria de dar la bienvenida, acoger y cuidar los unos de los otros.

Las decisiones acerca de qué tipos de personas traer a nuestra familia y al mundo se vuelven cada vez más pesadas a medida que la gama de tecnologías médicas reproductivas crece. Nos encontramos con nuevas opciones disponibles: ¿Debería hacerme este chequeo? ¿Debería someterme a una fertilización in vitro? ¿Cómo debería elegir los embriones? ¿Qué debo hacer ante una puntuación de riesgo poligénico? Peter Singer, filósofo utilitarista, llama a esto “ir de compras por el supermercado genético”. Todas estas libertades, todas estas elecciones, y toda esta información de algún modo protegen el interés de que personas con cuerpos como el mío y el de mis amigos y el de la niña que no está en el mundo no se unan a nuestra familia y a nuestras comunidades.

Tim Lowly, Con 25 años (recto), acrílico sobre madera, 2010.

Hasta hace poco, los padres solo podían intencionalmente comenzar a moldear el ser y la vida de sus hijos después de tener al recién nacido en brazos. El nuevo ser humano, ahora separado del cuerpo de su madre, insistía con su presencia visible para reconocerla como una persona distinta con una voluntad propia reconocible y un estatus moral y legal completo. Por lo general, las leyes, los protocolos profesionales, las tradiciones comunitarias y los estándares de calidad iniciados en el nacimiento guían las elecciones y el consentimiento de los padres. Inquietos como cualquier padre podría estar ante un bebé que no es lo que esperaba, ese bebé entra en el mundo rodeado de y apoyado por un conjunto de personas ―asesores de lactancia, enfermeros, obstetras, parteras, neonatólogos, pediatras, cirujanos, abuelos, familiares, miembros del clero, amigos de la familia― que le dan la bienvenida al recién nacido a su comunidad. Las personas llegan con regalos: gorros rosados y azules, peleles, mantas; si es necesario, intubación, medicamentos, incubadoras, competencia médica, guía espiritual y apoyo moral. Su condición de humano recién nacido protege al más vulnerable de los seres. Los padres, aturdidos por la revelación de un bebé que es diferente de lo que habían esperado o deseado, son invitados, de todos modos, a hacer lo mejor que puedan a partir de lo que tienen.

La niña, colocada entre los brazos de su madre, se retuerce, chilla, exige atención y cuidado, y tiene poca relación con los perfiles de riesgo, los diagnósticos y pronósticos, los exámenes prenatales o los folletos que moldean las decisiones de sus padres. Todo esto oscurece a la persona encarnada que es su hija, escondida de ellos en las profundidades del útero. Contando solo con este panorama patológico, sus padres aún no la conocen en las formas humanas en que nos conocemos y reconocemos los unos a los otros. Una visión clínica cada vez más pesada sobrepasa su comprensión de ella y desafía su imaginación.

Antes de que puedan sostenerla en brazos, ese panorama clínico de su hija sustituye la experiencia de abrazarla y contemplarla, que da inicio a la relación de mutuo reconocimiento entre padres e hijos. Esos encuentros cara a cara entre humanos, dice el filósofo Emmanuel Levinas, son el fundamento de nuestras relaciones morales y establecen nuestros lazos de reconocimiento y solidaridad. Solo a través de este encuentro directo y materializado arraiga el tipo de solidaridad humana que une a las familias y a las comunidades. Aunque una madre comienza a conocer a su hijo durante la gestación, el lazo cara a cara que forja el abrazar y contemplar a su bebé es menos vulnerable a la abstracción interruptora de un diagnóstico. Somos muy capaces de amar a seres humanos en particular, personas distintas con cuyo rostro tierno y cuerpo frágil nos encontramos directamente.

En la variedad de información proporcionada a los padres de esa niña, ¿les ofrecieron una visión significativa de ella como una persona encarnada, amada y singular?

Amar es el acto de reconocerse unos a otros, de dar testimonio de la singularidad de los distintos seres humanos, preciosa e insustituible. La negativa a un encuentro cara a cara con sus padres redujo a aquella niña a una característica patológica. La imagen clínica de esa niña con el cuerpo como el mío y el de mis amigos superó todo su ser y mitigó la generosidad que trae el reconocimiento. La realidad estática de su diagnóstico aplastó otras versiones de cómo podría haber vivido, quién hubiera podido ser y cómo todos podríamos haberla amado.

La niña que no está en el mundo tenía el mismo potencial de vivir una buena vida que cualquiera de nosotros. Aunque algunas personas discapacitadas deben vivir en un entorno social y construido hostil, nuestro cuerpo discapacitado y nuestra mente no necesariamente determinan la calidad de nuestra vida ni de nuestras posibilidades. Lo que determina el desarrollo humano no es que una persona viva con una discapacidad, sino cómo dicha persona es sostenida por un entorno de seres humanos y sus ofrendas de recursos y cuidados. Todos necesitamos vivir en un medio que apoye las necesidades de nuestro cuerpo, mente y alma. Esa niña con un cuerpo como el mío podría haber vivido con dignidad, rodeada por relaciones fuertes, sostenida por un entorno accesible, apoyada por recursos económicos adecuados y acogida por una comunidad equitativa y servicial.

¿Cómo podemos reimaginar la vida vivida por esa niña que ya no está en el mundo? ¿Cómo podemos comprender la terrible libertad con la que sus padres actuaron, creyendo que le ahorrarían sufrimiento? ¿Cómo podemos desafiar las estadísticas sobre calidad de vida que sus diagnósticos médicos y otros cálculos utilitarios predijeron? ¿Sobre qué bases podemos ofrecer una “decisión amorosa” distinta que permita darle la bienvenida? ¿Cómo es posible que amarla de un modo diferente del de ellos se transforme en una opción sostenible y tomada libremente por sus amorosos padres?

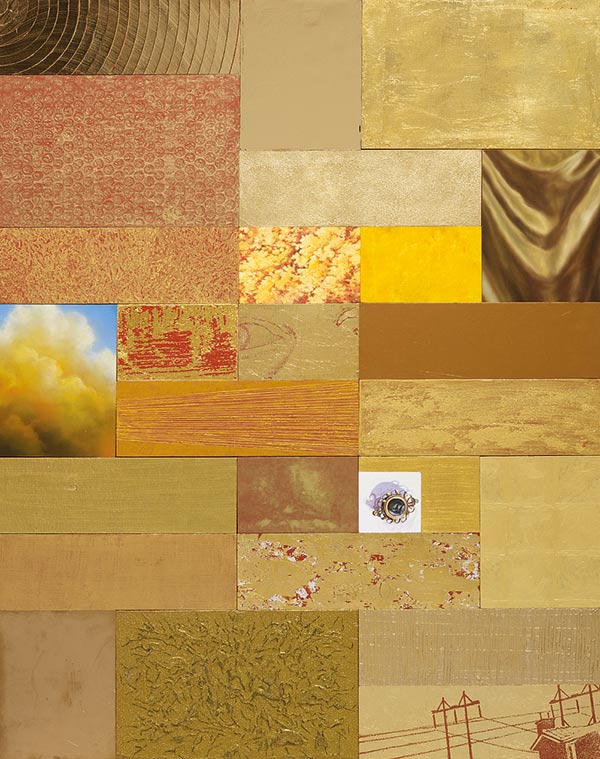

Tim Lowly, Con 25 años (verso), acrílico, pan de oro, papel de plata, pigmento dorado y purpurinas sobre madera, 2010.

Para tomar una “decisión amorosa” diferente en apoyo a la existencia de su hija y su derecho a un futuro abierto, sus padres podrían haber buscado publicaciones de bienvenida, en gran medida ausentes en el entorno cerrado de la clínica. El dilema moderno del aislamiento espiritual entre nosotros ―y quizá con respecto a lo divino― ha sido sustituido por una variedad de pensadores cuyos textos podrían haber permitido a los padres de la niña que no está en el mundo reimaginar a su hija, su vida y cómo podrían haberla amado de un modo diferente. Esos textos aclaran conceptos y prácticas como la dignidad, la atención, el reconocimiento, la singularidad, la justicia, la igualdad, la comunidad y el amor. Hablan de una dignidad humana universal e igual mediante la expansión de la tradición cristiana de imago Dei, el ser hechos a imagen de Dios, una reverencia hacia la vida que da la bienvenida a las personas con un cuerpo como el nuestro y el de ella.

Estas publicaciones de bienvenida se expanden hacia unas tradiciones de sabiduría compartida de nuestro mundo. En los tiempos modernos, la filósofa Hannah Arendt reavivó una actitud de bienvenida en un tiempo de gran cálculo humano. En tanto testigo del Holocausto y víctima de su odio, Arendt repudia las injusticias que la integración tóxica de la ideología eugenésica y el totalitarismo trajeron al mundo. “Los regímenes políticos no deberían determinar quién debe y quién no debe habitar el mundo”, proclamó en 1963, en su informe sobre el juicio a Adolf Eichmann. Arendt reconoce que los regímenes eugenésicos del siglo XX imposibilitaron la diversidad y el potencial humanos. Desafía las jerarquías morales basadas en un antiguo tribalismo y en la ciencia médica moderna. Pactos tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los distintos movimientos por la igualdad, leyes y prácticas que buscaban fortalecer la justicia humana respondían de un modo similar a esas violentas afrentas morales. Eran incipientes gestos de bienvenida de una comunidad humana escarmentada, una que insistía en que debíamos, bajo cualquier circunstancia, reconocer al otro en igualdad de dignidad, a pesar de cuán extraños podíamos parecer unos a los otros.

Después del Holocausto, Arendt sostuvo que nuestra condición humana no se centra en esa mortalidad compartida que nos hemos impuesto los unos a los otros implacablemente a lo largo de la historia, sino e nuestra natalidad compartida, la solidaridad que podríamos forjar si reconociéramos que todos compartimos el nacimiento antes que la muerte. Para Arendt, el llamamiento a la solidaridad humana que nuestra natalidad compartida impulsa es Amo: volo ut sis: “Te amo: quiero que seas”. Aparece en su conferencia publicada póstumamente: “Voluntad”. Al igual que Levinas en su invitación a reconocer el rostro de la persona que tenemos enfrente, Arendt propone una ética de la cercanía, invitando a otros a la comunidad humana y pidiéndonos que incluyamos a todas las personas, obligados por la experiencia común de haber nacido. Una actitud de bienvenida más que de propiedad es la relación apropiada entre los miembros de la comunidad humana, particularmente entre padres e hijos. El llamamiento de bienvenida de la natalidad reconoce que la solidaridad en medio de la diversidad que constituye equidad inequívoca es la premisa para ser miembros de nuestra comunidad humana. Con ese deseo para los otros que vendrán, Arendt ofrece la libertad de elegir el hacerse cargo por encima de la selección, como un modelo de amor parental.

El concepto de natalidad de Arendt da la bienvenida al niño en el momento del nacimiento. La mirada de Levinas asume a un otro cuyo rostro ya está visible. El rostro de la niña con el cuerpo como el nuestro estaba escondido de sus padres cuando tomaron su “decisión amorosa” para ahorrarle lo que imaginaron iba a ser una vida de sufrimiento. La circunstancia en que tomaron su decisión reproductiva les negó la posibilidad de contemplar su rostro, sostenerla en brazos y conocerla en su singular forma completamente humana. En la variedad de información proporcionada a los padres de esa niña, ¿les ofrecieron una visión significativa de ella como una persona encarnada, amada y singular? Su decisión amorosa les costó a ambos su hija y la posibilidad de ofrecerle la amistad que todos podríamos extender a los otros como bienvenida al mundo.

¿Dónde hubo para aquellos padres un grupo de mujeres como mis amigas: mujeres con cuerpos como el de su hija que son amigas entre sí y que viven una buena vida? Los padres de la niña fueron abandonados a su terrible libertad de elegir si traer o no su hija al mundo con el cuerpo que ella tenía, de criarla como fuera posible y de reconocerla como suya. Lo que me mantiene despierta por las noches es preguntarme cómo mis amigos y yo podríamos acompañar a esos padres abandonados, cómo podemos ayudarlos a contemplarla de una manera amorosa distinta, unirnos a ellos para dar a su hija la bienvenida que todos nos debemos.

Acerca del artista: Tim Lowly es un artista, curador, músico y profesor de Chicago. Su hija Temma, que tiene parálisis cerebral con cuadriplejia espástica, es un tema central de su obra. Más abajo, explica la pintura que acompaña este artículo.

Parel: “En la pintura icónica de Vermeer Meisje met de parel (La joven de la perla) la perla podría ser entendida como una sugerencia de que la mujer posee una belleza tan ‘pura’ como una perla. Dicho esto, parece posible que, en el contexto de los Países Bajos en el siglo XVII, la pintura haya sido percibida como una alusión a la deseabilidad. Esta comprensión de la pintura podría ser corroborada por la mirada de la joven. En cambio, en esta pintura, Temma no involucra al espectador. Una vez, mi esposa Sherrie estaba mirando la pintura y dijo: ‘parece una perla’. Es posible que estuviera refiriéndose a la superficie de la pintura, pero creo que hay un modo en que la pintura señala la translucidez y opacidad misteriosas de la presencia de Temma como algo parecido a ―y, curiosamente, tan bello como― una perla”.

“Con 25 años (At 25) fue hecha como un tipo de conmemoración de los veinticinco años de trabajo con mi hija Temma como sujeto y colaboradora en mi arte. La pieza está compuesta por veinticinco secciones, cada una de las cuales está pintada por uno o dos artistas de todo el mundo. Para el frente de la imagen proporcioné a los participantes un fragmento de un retrato fotográfico correspondiente a la pieza que se les había dado. También les di acrílico mate blanco y negro (la pintura que suelo usar) y les pedí que representaran la fotografía con un estilo lo más neutro posible. Que un artista deje de lado su estilo es un gesto significativo, y como tal me siento muy agradecido por cuán deseosa y sinceramente los participantes asumieron esa parte del proyecto. Para el reverso de la obra las instrucciones fueron mucho más abiertas: ‘Que sea dorado’. Como era de esperar, el resultado fue que la parte posterior lucía muy ecléctica, como una colcha de amistad”.

Traducción de Claudia Amengual